대형 산불 예방하려면 '감시 체계' 구축 필요

군집위성과 드론 등 활용 데이터 수집 대응

군집위성 10기 배치 평균 접근 시간 9.75분

"설계부터 계획 운용, 전주기 과학 분석 필요"

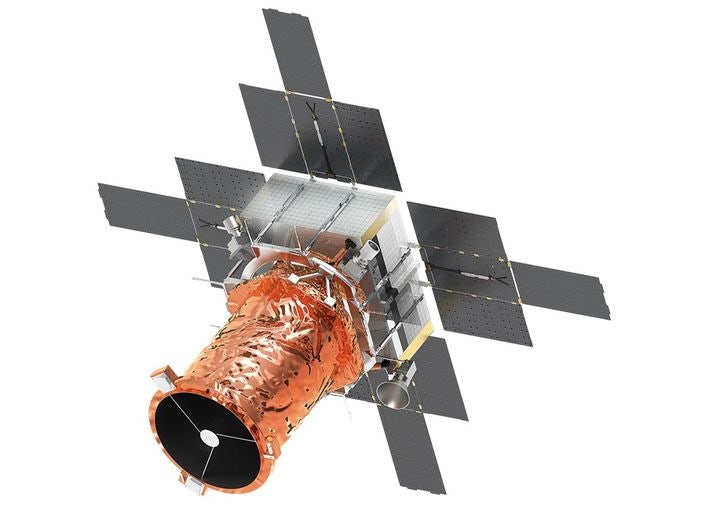

[서울=뉴시스] 초소형 군집위성 1호기 모습. (사진=과기정통부 제공) *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]박은비 기자 = 초소형 군집위성이 대형 재난 예방 대책 신기술로 주목받고 있다. 올해 경북 지역에서 발생한 대규모 산불이 반복되지 않도록 이를 예방하기 위한 후속 조치로 이같은 방안의 논의 중이다. 우주 감시카메라처럼 대형 산불을 감시하는 역할을 인공위성에 맡기자는 아이디어다.

군집위성은 특정 임무나 서비스를 수행하기 위해 수십~수백개의 인공위성을 하나의 편대로 묶어 지구 궤도에 배치하고 운용하는 시스템을 말한다. 단일 위성으로는 어려운 전지구적 범위, 실시간성, 고속 데이터 전송 등 기능을 확보하기 위해 개발된다.

산불 예방 목적으로 봤을 때 다수 위성을 동시에 활용하는 만큼 훨씬 더 자주 같은 지점을 감시할 수 있어 특정 지역에서 이상 현상이 감지될 경우 빠르게 관측할 수 있다는 장점이 있다.

미국 항공우주국(NASA)의 경우 자원 관리를 위한 화재 정보 시스템(FIRMS)은 저궤도에 정지위성을 띄워서 산불 활동 관련된 데이터를 1일 24시간 주기로 제공하고 있다.

국내에서도 지난 12일 중앙전파관리소 위성전파감시센터 주최로 열린 위성전파 및 위성 기술 컨퍼런스에서 군집위성 기반 재난 통신망 분석 기술이 언급됐다.

장윤혁 모아소프트 가상환경검증센터장이 이날 "산림청 등이 감시 체계를 구성하자고 할 때 나왔던 아이디어 중 하나가 드론과 지상망을 연결해 감시체계를 만들고 분석하면 민첩하게 대응할 수 있겠다는 것"이라고 소개했다.

장 센터장은 "현재 위성을 기반으로 한 감시체계는 주로 영상장비를 활용한 광학 감시에 중점을 두고 있다"며 "불이 난 다음이나 불이 나는 도중에 재난이 어떻게 퍼져나가는지 영상으로 판단한다"고 설명했다.

[서울=뉴시스] 박은비 기자 = 장윤혁 모아소프트 가상환경검증센터장이 지난 12일 중앙전파관리소 위성전파감시센터 주최로 열린 위성전파 및 위성 기술 컨퍼런스에서 군집위성 기반 재난 통신망 분석을 설명하고 있는 모습. 2025.11.14. silverline@newsis.com

그러면서 "영상 장비를 쓰게 되면 보통은 산불 감시 체계가 중궤도에 정지위성을 띄우고 일정 지역을 감시하는 체계"라며 "아시다시피 중궤도 위성 이상 넘어가면 방사능 문제, 고주파 문제 등 다수 문제가 있다. 그런데 최근에 가벼운 위성을 저궤도에 올려놓음으로써 감시체계 구성이 손쉬워진다"고 했다.

장 센터장이 소개한 재해 지역 감시 체계는 ▲지상 감시, 통신중계용 군집위성 ▲재난 현장 감시용 무인기·드론 ▲데이터 수집 및 임무 계획 수립 지상국 등으로 구성된다.

이를 통해 신속한 현장 대응을 강화하고 재난 통신·감시망을 구성해 대형 산불을 신속하게 확인하고 진화할 수 있다. 위성고도 약 500㎞, 단일궤도평면에 위성 10기를 배치했을 경우 평균 접근 시간은 9.75분, 총 접근 시간은 516.48분으로 추정된다.

그는 "산불지역의 감시 드론 시스템을 구성할 때 드론의 정찰 영역과 경로를 설정하고, 경로에 따른 감시 영역 효과도 검토해야 한다"고 설명했다.

그러면서 "재난통신망의 경우 위성을 띄워야 하기 때문에 설계 단계부터 계획해서 운용해야 한다"며 "그래서 개념 분석부터 전주기에 걸쳐 과학적 분석 도구로 가면 촘촘한 재난방지체계를 만들 수 있지 않을까 한다"고 강조했다.

군집위성과 드론 등 활용 데이터 수집 대응

군집위성 10기 배치 평균 접근 시간 9.75분

"설계부터 계획 운용, 전주기 과학 분석 필요"

[서울=뉴시스]박은비 기자 = 초소형 군집위성이 대형 재난 예방 대책 신기술로 주목받고 있다. 올해 경북 지역에서 발생한 대규모 산불이 반복되지 않도록 이를 예방하기 위한 후속 조치로 이같은 방안의 논의 중이다. 우주 감시카메라처럼 대형 산불을 감시하는 역할을 인공위성에 맡기자는 아이디어다.

군집위성은 특정 임무나 서비스를 수행하기 위해 수십~수백개의 인공위성을 하나의 편대로 묶어 지구 궤도에 배치하고 운용하는 시스템을 말한다. 단일 위성으로는 어려운 전지구적 범위, 실시간성, 고속 데이터 전송 등 기능을 확보하기 위해 개발된다.

산불 예방 목적으로 봤을 때 다수 위성을 동시에 활용하는 만큼 훨씬 더 자주 같은 지점을 감시할 수 있어 특정 지역에서 이상 현상이 감지될 경우 빠르게 관측할 수 있다는 장점이 있다.

미국 항공우주국(NASA)의 경우 자원 관리를 위한 화재 정보 시스템(FIRMS)은 저궤도에 정지위성을 띄워서 산불 활동 관련된 데이터를 1일 24시간 주기로 제공하고 있다.

국내에서도 지난 12일 중앙전파관리소 위성전파감시센터 주최로 열린 위성전파 및 위성 기술 컨퍼런스에서 군집위성 기반 재난 통신망 분석 기술이 언급됐다.

장윤혁 모아소프트 가상환경검증센터장이 이날 "산림청 등이 감시 체계를 구성하자고 할 때 나왔던 아이디어 중 하나가 드론과 지상망을 연결해 감시체계를 만들고 분석하면 민첩하게 대응할 수 있겠다는 것"이라고 소개했다.

장 센터장은 "현재 위성을 기반으로 한 감시체계는 주로 영상장비를 활용한 광학 감시에 중점을 두고 있다"며 "불이 난 다음이나 불이 나는 도중에 재난이 어떻게 퍼져나가는지 영상으로 판단한다"고 설명했다.

그러면서 "영상 장비를 쓰게 되면 보통은 산불 감시 체계가 중궤도에 정지위성을 띄우고 일정 지역을 감시하는 체계"라며 "아시다시피 중궤도 위성 이상 넘어가면 방사능 문제, 고주파 문제 등 다수 문제가 있다. 그런데 최근에 가벼운 위성을 저궤도에 올려놓음으로써 감시체계 구성이 손쉬워진다"고 했다.

장 센터장이 소개한 재해 지역 감시 체계는 ▲지상 감시, 통신중계용 군집위성 ▲재난 현장 감시용 무인기·드론 ▲데이터 수집 및 임무 계획 수립 지상국 등으로 구성된다.

이를 통해 신속한 현장 대응을 강화하고 재난 통신·감시망을 구성해 대형 산불을 신속하게 확인하고 진화할 수 있다. 위성고도 약 500㎞, 단일궤도평면에 위성 10기를 배치했을 경우 평균 접근 시간은 9.75분, 총 접근 시간은 516.48분으로 추정된다.

그는 "산불지역의 감시 드론 시스템을 구성할 때 드론의 정찰 영역과 경로를 설정하고, 경로에 따른 감시 영역 효과도 검토해야 한다"고 설명했다.

그러면서 "재난통신망의 경우 위성을 띄워야 하기 때문에 설계 단계부터 계획해서 운용해야 한다"며 "그래서 개념 분석부터 전주기에 걸쳐 과학적 분석 도구로 가면 촘촘한 재난방지체계를 만들 수 있지 않을까 한다"고 강조했다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.