■D램 품귀에···빅테크 1년치 입도선매

공장 증설해도 생산에 2년 걸려

시장 수요 맞추기보다 속도조절

8년전 슈퍼사이클보다 수요 강해

범용제품 반기 단위로 계약 체결[서울경제]

전 세계적인 인공지능(AI) 투자 확대로 반도체 D램 품귀 현상이 심화하자 월·분기 단위로 체결되던 공급계약이 6개월 이상 물량을 확보하는 장기 계약 시장으로 전환하고 있다. 글로벌 빅테크(Big Tech)들은 벌써 2027년 D램 물량까지 확보하려 삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660)와 ‘입도선매’ 협상에 돌입했다.

반도체 업계의 한 관계자는 17일 “D램 시장이 장기 계약 우위 시장으로 전환했다”며 “2017년 슈퍼사이클 당시보다 더 강한 매수 수요가 발생하는 상황”이라고 전했다.

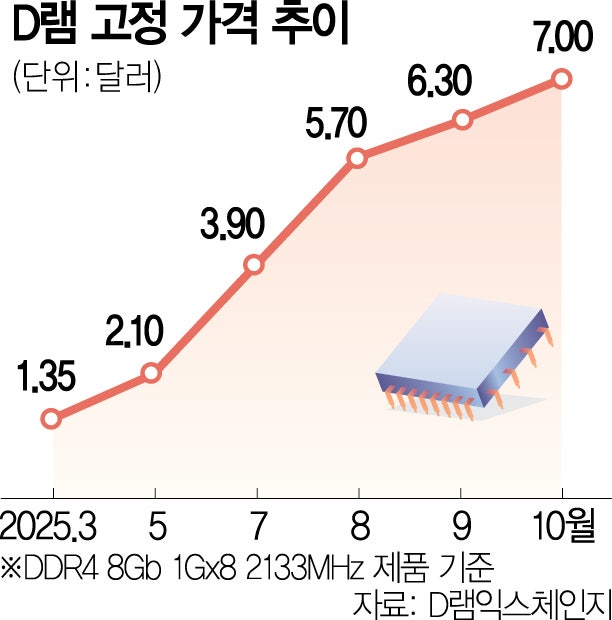

중앙처리장치(CPU)나 그래픽처리장치(GPU)가 빠르게 정보를 처리할 수 있게 데이터를 임시 저장하는 D램의 시장 가격은 최근 가파르게 오르고 있다. 범용 D램인 더블데이터레이트(DDR) 8Gb(기가비트)의 가격은 올 1분기까지 1.35달러에 그쳤지만 5월 2달러를 돌파한 뒤 8월 5달러, 10월 말에는 7달러를 넘어선 상황이다.

급등하는 D램 가격은 시장의 거래 관행까지 바꾸고 있다. 통상 반도체 D램은 매월 고정가로 공급하고 이후 시장가를 반영해 제품 가격을 조정하는 월 단위 계약이 이뤄진다. 하지만 하반기를 기점으로 반도체 D램 수요가 폭증하자 최근 계약 단위는 분기를 넘어 반기 이상 공급을 기본으로 체결 방식이 조정되고 있다. 범용 D램 시장 공급계약도 AI 가속기에 필요한 고대역폭메모리(HBM)처럼 입도선매 형태로 전환한 것이다.

일부 빅테크들은 안정적인 D램 확보를 위해 삼성전자·SK하이닉스와 2027년 물량에 대한 공급계약 협의를 벌써 시작한 것으로 파악됐다. 업계 관계자는 “월·분기 단위로 이뤄지던 반도체 계약이 반기 단위로 갱신되고 있지만 물량이 부족해 다시 가격을 밀어올리는 형국”이라며 “주요 테크 기업들이 내후년까지 D램 공급이 부족할 것으로 예상해 물량을 선점하고 있다”고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 지난 달ㅍ31일 경북 경주 예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에 참석해 최태원 대한상의 회장과 만나 환담을 하고 있다. 연합뉴스

“공급을 당장 늘릴 방법이 없습니다.”

최태원 SK그룹 회장은 3일 SK텔레콤이 개최한 ‘2025 인공지능(AI) 서밋’에서 이같이 밝히며 최근 반도체 D램 시장에서 벌어지는 ‘패닉바잉(Panic buying)’ 상황을 짚었다.

글로벌 빅테크들은 검색 결과를 제시하는 대규모언어모델(LLM)에서 추론형 AI모델, 로봇의 두뇌 역할을 할 피지컬 AI 등을 선점하려 천문학적인 투자에 나서고 있다. 챗GPT 개발사인 오픈AI는 AI 산업 주도권을 놓지 않으려 5000억 달러(약 730조 원)를 투자하는 ‘스타게이트 프로젝트’에 돌입했고, 페이스북을 운영하는 메타도 600억 달러(87조 원)를 AI 인프라 구축에 투입하기로 했다.

AI 혁명이 가속화하자 세계 양대 메모리반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스에 D램 주문은 폭주하고 있다. 엔비디아 등의 AI 가속기에 들어가는 고대역폭메모리(HBM) 1개 가격이 수백 달러를 상회하는 것도 이 때문이다. HBM뿐 아니라 범용 D램의 수요 역시 최근 폭증하며 가격이 치솟고 있다. 더블데이터레이트(DDR) 제품 성능이 갈수록 고도화하고 스마트폰용으로 사용되던 저전력(LP)DDR 등이 데이터센터에 적용돼 수요가 확산하고 있어서다.

하지만 “반도체 공급을 늘리는 것은 항상 타임래그(Time lag·시차)가 필요하다”는 최 회장의 말처럼 메모리 기업들이 시장 수요에 맞춰 공급을 빠르게 늘리기는 어렵다. SK하이닉스의 청주 M15 공장을 확장한 M15X나 삼성전자의 평택 P4(4공장)는 HBM 생산 중심으로 설계돼 범용 D램 생산을 크게 늘리는 것이 쉽지 않은 형편이다.

10월 서울 강남구 코엑스에서 열린 제27회 반도체 대전(SEDEX 2025)을 찾은 관람객이 삼성전자 부스에서 HBM4를 둘러보고 있다. 뉴스1

메모리 기업들이 당장 D램 생산 시설 투자에 적극적이지 않은 것도 D램 가격 급등에 부채질을 하고 있다. 당장 D램 설비 증설에 나서도 생산까지는 2년이 걸리는 만큼 메모리 기업들로서는 자칫 수십조 원의 투자에 나섰다 슈퍼사이클이 끝나고 가격이 폭락하는 ‘겨울’을 앞당길 수 있기 때문이다. 최 회장은 17일 용산에서 이재명 대통령과 재계 총수 간 회동에서 향후 용인 반도체 클러스터에 600조 원이 투입될 수 있다고 했지만 “수요에 맞춰 현명하게 투자 속도를 조절하겠다”고 말했다.

SK하이닉스는 내년 D램 물량이 모두 팔리자 2027년 물량 공급을 위한 협상에 돌입했다. SK하이닉스의 D램이 품절되자 빅테크들은 삼성전자로 몰리고 있다. 하지만 삼성전자도 내년 물량 대부분의 공급계약이 끝난 상태다. 수요가 계속 늘자 삼성전자는 일부 D램 공급가를 60%가량 인상한 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 “현 상황에서 공급을 늘릴 방법은 생산 수율을 높이는 것뿐”이라고 전했다.

공장 증설해도 생산에 2년 걸려

시장 수요 맞추기보다 속도조절

8년전 슈퍼사이클보다 수요 강해

범용제품 반기 단위로 계약 체결[서울경제]

전 세계적인 인공지능(AI) 투자 확대로 반도체 D램 품귀 현상이 심화하자 월·분기 단위로 체결되던 공급계약이 6개월 이상 물량을 확보하는 장기 계약 시장으로 전환하고 있다. 글로벌 빅테크(Big Tech)들은 벌써 2027년 D램 물량까지 확보하려 삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660)와 ‘입도선매’ 협상에 돌입했다.

반도체 업계의 한 관계자는 17일 “D램 시장이 장기 계약 우위 시장으로 전환했다”며 “2017년 슈퍼사이클 당시보다 더 강한 매수 수요가 발생하는 상황”이라고 전했다.

중앙처리장치(CPU)나 그래픽처리장치(GPU)가 빠르게 정보를 처리할 수 있게 데이터를 임시 저장하는 D램의 시장 가격은 최근 가파르게 오르고 있다. 범용 D램인 더블데이터레이트(DDR) 8Gb(기가비트)의 가격은 올 1분기까지 1.35달러에 그쳤지만 5월 2달러를 돌파한 뒤 8월 5달러, 10월 말에는 7달러를 넘어선 상황이다.

급등하는 D램 가격은 시장의 거래 관행까지 바꾸고 있다. 통상 반도체 D램은 매월 고정가로 공급하고 이후 시장가를 반영해 제품 가격을 조정하는 월 단위 계약이 이뤄진다. 하지만 하반기를 기점으로 반도체 D램 수요가 폭증하자 최근 계약 단위는 분기를 넘어 반기 이상 공급을 기본으로 체결 방식이 조정되고 있다. 범용 D램 시장 공급계약도 AI 가속기에 필요한 고대역폭메모리(HBM)처럼 입도선매 형태로 전환한 것이다.

일부 빅테크들은 안정적인 D램 확보를 위해 삼성전자·SK하이닉스와 2027년 물량에 대한 공급계약 협의를 벌써 시작한 것으로 파악됐다. 업계 관계자는 “월·분기 단위로 이뤄지던 반도체 계약이 반기 단위로 갱신되고 있지만 물량이 부족해 다시 가격을 밀어올리는 형국”이라며 “주요 테크 기업들이 내후년까지 D램 공급이 부족할 것으로 예상해 물량을 선점하고 있다”고 말했다.

“공급을 당장 늘릴 방법이 없습니다.”

최태원 SK그룹 회장은 3일 SK텔레콤이 개최한 ‘2025 인공지능(AI) 서밋’에서 이같이 밝히며 최근 반도체 D램 시장에서 벌어지는 ‘패닉바잉(Panic buying)’ 상황을 짚었다.

글로벌 빅테크들은 검색 결과를 제시하는 대규모언어모델(LLM)에서 추론형 AI모델, 로봇의 두뇌 역할을 할 피지컬 AI 등을 선점하려 천문학적인 투자에 나서고 있다. 챗GPT 개발사인 오픈AI는 AI 산업 주도권을 놓지 않으려 5000억 달러(약 730조 원)를 투자하는 ‘스타게이트 프로젝트’에 돌입했고, 페이스북을 운영하는 메타도 600억 달러(87조 원)를 AI 인프라 구축에 투입하기로 했다.

AI 혁명이 가속화하자 세계 양대 메모리반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스에 D램 주문은 폭주하고 있다. 엔비디아 등의 AI 가속기에 들어가는 고대역폭메모리(HBM) 1개 가격이 수백 달러를 상회하는 것도 이 때문이다. HBM뿐 아니라 범용 D램의 수요 역시 최근 폭증하며 가격이 치솟고 있다. 더블데이터레이트(DDR) 제품 성능이 갈수록 고도화하고 스마트폰용으로 사용되던 저전력(LP)DDR 등이 데이터센터에 적용돼 수요가 확산하고 있어서다.

하지만 “반도체 공급을 늘리는 것은 항상 타임래그(Time lag·시차)가 필요하다”는 최 회장의 말처럼 메모리 기업들이 시장 수요에 맞춰 공급을 빠르게 늘리기는 어렵다. SK하이닉스의 청주 M15 공장을 확장한 M15X나 삼성전자의 평택 P4(4공장)는 HBM 생산 중심으로 설계돼 범용 D램 생산을 크게 늘리는 것이 쉽지 않은 형편이다.

메모리 기업들이 당장 D램 생산 시설 투자에 적극적이지 않은 것도 D램 가격 급등에 부채질을 하고 있다. 당장 D램 설비 증설에 나서도 생산까지는 2년이 걸리는 만큼 메모리 기업들로서는 자칫 수십조 원의 투자에 나섰다 슈퍼사이클이 끝나고 가격이 폭락하는 ‘겨울’을 앞당길 수 있기 때문이다. 최 회장은 17일 용산에서 이재명 대통령과 재계 총수 간 회동에서 향후 용인 반도체 클러스터에 600조 원이 투입될 수 있다고 했지만 “수요에 맞춰 현명하게 투자 속도를 조절하겠다”고 말했다.

SK하이닉스는 내년 D램 물량이 모두 팔리자 2027년 물량 공급을 위한 협상에 돌입했다. SK하이닉스의 D램이 품절되자 빅테크들은 삼성전자로 몰리고 있다. 하지만 삼성전자도 내년 물량 대부분의 공급계약이 끝난 상태다. 수요가 계속 늘자 삼성전자는 일부 D램 공급가를 60%가량 인상한 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 “현 상황에서 공급을 늘릴 방법은 생산 수율을 높이는 것뿐”이라고 전했다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.