[서울경제]

미국 프린스턴대 연구팀은 이달 5일(현지 시간) 국제학술지 네이처에 ‘2차원 트랜스몬 큐비트에서의 밀리초 수명 및 코히어런스 시간’이라는 논문을 발표하며 구글 ‘윌로’ 같은 최신 양자컴퓨터 칩 성능을 1000배 더 향상시킬 수 있다고 주장했습니다. 큐비트를 구현하는 소재를 바꾸는 것으로 말이죠. 반도체·배터리처럼 양자칩 발전도 이제 소재 혁신이 관건이 되는 모습입니다.

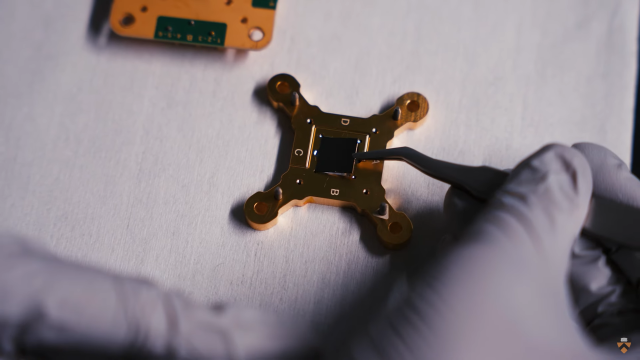

연구팀은 기존 양자칩에 들어갔던 금속층 소재를 알루미늄에서 탄탈륨으로 바꿨습니다. 탄탈륨은 원자번호 73번의 비교적 무거운 물질입니다. 견고해서 미세 결함으로 인한 에너지 상태 왜곡이 덜하고 부식에 강해 산성 물질로 세척할 수 있다는 장점이 있습니다.

역시 결함을 일으키던 사파이어 기판은 고순도 실리콘으로 바꿔 ‘탄탈륨·실리콘 칩’을 완성했습니다. 실리콘을 사용한 만큼 기존 반도체 공정 기술과 연계해 양산 등 산업화에 유리하다는 점도 있지만 무엇보다 코히어런스 시간을 3배 늘렸다는 게 이번 연구의 주요 성과입니다.

‘결맞음’이라고도 번역되는 코히어런스는 입자가 외부 영향을 거의 받지 않아 양자중첩·양자얽힘 등 양자 상태를 유지하는 상태를 말합니다. ‘결’이라는 말에서 알 수 있듯 양자 상태의 입자는 물결 같은 파동의 성질을 갖는다는 사실이 반영된 표현이죠.

반대로 외부 영향을 받아 결이 어긋난, 즉 양자 상태가 깨진 상태를 디코히어런스라고 하죠. 0과 1의 정보를 동시에 갖는 큐비트 역시 입자의 양자 상태로 구현되는 것이니 양자컴퓨터 성능은 큐비트의 지속 시간, 즉 코히어런스 시간에 달렸다고 할 수 있습니다.

연구팀은 위에서 설명한 탄탈륨 도입을 통한 결함 최소화 효과로 코히어런스 시간을 최장 1.68ms(밀리초)까지 늘렸다고 합니다. 기존 실험실에서 보고된 시간의 3배, 통상적인 업계 수준보다 15배 길다는 설명입니다. 큐비트 수가 많아질수록 이 같은 성능 개선 효과도 증가할 것이며 이 기술을 현존 최고 수준의 구글 윌로 칩에 장착하면 성능을 1000배 더 높일 수 있다고도 연구팀은 주장했습니다.

구글이 직접 이 연구에 일부 자금을 지원했다고 하니 일방적인 기대만은 아닐 수도 있습니다. 프린스턴대는 올해 노벨물리학상을 받은 미셸 드보레 구글 퀀텀AI 수석과학자가 “(연구팀은) 이 전략을 추진해 실제로 해낼 용기를 가졌다”고 평가했다고 전했습니다.

이 같은 양자 소재 발굴 노력은 전 세계적으로 이뤄지고 있습니다. 국내에서도 마찬가지고요. 대표적으로 한국원자력연구원은 첨단양자소재연구실을 두고 ‘터븀인듐산화물’ 같은 양자 신소재를 개발하고 있습니다. 2023년에는 한국과학기술원(KAIST) 등과의 공동 연구를 ‘네이처 피직스’에 발표하는 성과도 있었죠.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.