겨울밤은 차갑지만, 도시는 쉽게 식지 않는다. 낮 동안 도로와 건물이 머금은 열이 공기 속에 머물며 도심 위로 보이지 않는 '열의 지붕(Heat Dome)'을 만든다.

그 덮개는 얇지만 끈질기다. 밤이 깊어질수록 열은 천천히 흩어지며, 도시는 마치 스스로를 덮고 잠든 듯한 온기를 품는다.

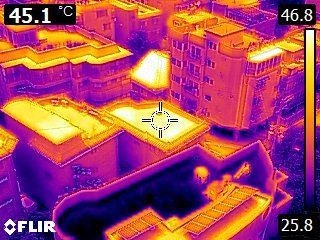

열화상 카메라로 본 도시의 옥상. 아래쪽 검정색 부분은 쿨루프를 시공한 옥상이다. 아시아경제DB.

도로는 식는데, 공기는 남는다

겨울 자정 무렵, 도심은 교외보다 평균 2~3℃ 따뜻하다. 낮 동안 흡수된 복사열이 밤새 천천히 방출되고, 약한 바람과 맑은 하늘은 그 열을 대기 속에 가둔다.

그렇게 형성된 안정층이 바로 '열의 지붕'이다. 눈에는 보이지 않지만, 이 얇은 공기층 하나가 도시의 냉각 속도를 20~40% 늦춘다는 분석도 있다.

김규랑 국립기상과학원(NIMS) 기상응용연구부 박사는 "겨울철 도시는 난방·교통·상업시설의 폐열이 지면 복사열과 뒤섞이며 복합적인 열 흐름을 만든다"며 "이로 인해 야간 기온 하강이 지연되고 도시의 에너지 소비 구조까지 바뀐다"고 설명했다. 결국 도시는 스스로 만든 열을 되받는 순환 구조 안에 있다.

실내의 열도 도시의 온도다

서울 중심가의 상업지 빌딩은 인근 아파트 단지보다 실내 온도가 평균 3℃ 높다. 조명과 기기, 난방 폐열이 밤새 벽면과 지붕을 통해 야간 공기층으로 새어 나오기 때문이다.

서울시와 KICT(한국건설기술연구원)를 포함한 여러 건물 에너지 분석 자료에 따르면, 도심 상업지역 건물의 동절기 실내 온도는 평균 21~22℃ 수준으로, 인근 주거지역 아파트(약 19℃ 내외)보다 2.5~3℃ 높게 유지되는 경향이 있다.

이는 조명·장비·난방 폐열이 밤새 외벽을 통해 배출되며 도심의 '야간 잔열'을 떠받치는 역할을 한다.

건물 외피가 낡을수록 이 효과는 커진다. 서울시의 에너지 진단에 따르면 노후 상업건물의 외벽 열손실률은 신축 대비 25% 이상 높았다. 결국 건물 하나하나가 작게는 히터, 크게는 온실처럼 작동한다.

이런 열이 모이면, 도시는 밤새 완전히 식지 못한다. 복사열의 층은 바람이 불지 않는 날일수록 두꺼워지고, 그 아래에 사는 사람들은 '한파 속 따뜻함'이라는 모순된 체감을 경험한다.

'겨울 열섬'을 식히는 새로운 시도

서울과 대구는 최근 겨울철 잔열 완화 실험을 병행하고 있다. 광화문·시청 일대에는 저반사 포장재가 적용돼 노면의 열 흡수를 30% 줄였고, 대구는 풍향을 고려한 건물 간 바람길 조정 사업을 추진 중이다.

일부 지역에서는 아파트 단지 사이에 '열 분산 녹지'를 조성해 야간 복사열을 흡수·분산시키는 실험도 진행되고 있다.

전문가들은 이 같은 시도가 "단순히 여름 폭염을 막는 기술을 넘어, 겨울의 열 순환까지 설계하는 새로운 도시과학"이라고 평가한다.

열의 지붕 아래에서

한 페인트사 직언들이 '쿨루프' 캠페인에 참여, 옥상에 페인트를 칠하고 있다. 아시아경제DB

겨울밤의 따뜻한 도시는 단순한 기후 현상이 아니라, 도시 구조와 에너지 사용이 맞물린 열의 순환 시스템이다. 콘크리트와 유리는 열을 저장하고, 난방과 교통은 그 위에 새로운 열을 더한다. 결국 도시는 하나의 거대한 축열체(heat reservoir)처럼 작동한다.

김규랑 박사는 "열섬은 더 이상 여름철 폭염 현상으로만 볼 수 없다"며 "에너지 사용, 건물 설계, 바람길 확보가 함께 고려되는 '사계절형 도시기후 관리'로 접근해야 한다"고 강조했다.

도시의 열을 식히는 일은 이제 냉각 기술을 넘어, 기후적응과 에너지 효율을 동시에 설계하는 과학의 영역으로 옮겨가고 있다.

그 덮개는 얇지만 끈질기다. 밤이 깊어질수록 열은 천천히 흩어지며, 도시는 마치 스스로를 덮고 잠든 듯한 온기를 품는다.

도로는 식는데, 공기는 남는다

겨울 자정 무렵, 도심은 교외보다 평균 2~3℃ 따뜻하다. 낮 동안 흡수된 복사열이 밤새 천천히 방출되고, 약한 바람과 맑은 하늘은 그 열을 대기 속에 가둔다.

그렇게 형성된 안정층이 바로 '열의 지붕'이다. 눈에는 보이지 않지만, 이 얇은 공기층 하나가 도시의 냉각 속도를 20~40% 늦춘다는 분석도 있다.

김규랑 국립기상과학원(NIMS) 기상응용연구부 박사는 "겨울철 도시는 난방·교통·상업시설의 폐열이 지면 복사열과 뒤섞이며 복합적인 열 흐름을 만든다"며 "이로 인해 야간 기온 하강이 지연되고 도시의 에너지 소비 구조까지 바뀐다"고 설명했다. 결국 도시는 스스로 만든 열을 되받는 순환 구조 안에 있다.

실내의 열도 도시의 온도다

서울 중심가의 상업지 빌딩은 인근 아파트 단지보다 실내 온도가 평균 3℃ 높다. 조명과 기기, 난방 폐열이 밤새 벽면과 지붕을 통해 야간 공기층으로 새어 나오기 때문이다.

서울시와 KICT(한국건설기술연구원)를 포함한 여러 건물 에너지 분석 자료에 따르면, 도심 상업지역 건물의 동절기 실내 온도는 평균 21~22℃ 수준으로, 인근 주거지역 아파트(약 19℃ 내외)보다 2.5~3℃ 높게 유지되는 경향이 있다.

이는 조명·장비·난방 폐열이 밤새 외벽을 통해 배출되며 도심의 '야간 잔열'을 떠받치는 역할을 한다.

건물 외피가 낡을수록 이 효과는 커진다. 서울시의 에너지 진단에 따르면 노후 상업건물의 외벽 열손실률은 신축 대비 25% 이상 높았다. 결국 건물 하나하나가 작게는 히터, 크게는 온실처럼 작동한다.

이런 열이 모이면, 도시는 밤새 완전히 식지 못한다. 복사열의 층은 바람이 불지 않는 날일수록 두꺼워지고, 그 아래에 사는 사람들은 '한파 속 따뜻함'이라는 모순된 체감을 경험한다.

'겨울 열섬'을 식히는 새로운 시도

서울과 대구는 최근 겨울철 잔열 완화 실험을 병행하고 있다. 광화문·시청 일대에는 저반사 포장재가 적용돼 노면의 열 흡수를 30% 줄였고, 대구는 풍향을 고려한 건물 간 바람길 조정 사업을 추진 중이다.

일부 지역에서는 아파트 단지 사이에 '열 분산 녹지'를 조성해 야간 복사열을 흡수·분산시키는 실험도 진행되고 있다.

전문가들은 이 같은 시도가 "단순히 여름 폭염을 막는 기술을 넘어, 겨울의 열 순환까지 설계하는 새로운 도시과학"이라고 평가한다.

열의 지붕 아래에서

겨울밤의 따뜻한 도시는 단순한 기후 현상이 아니라, 도시 구조와 에너지 사용이 맞물린 열의 순환 시스템이다. 콘크리트와 유리는 열을 저장하고, 난방과 교통은 그 위에 새로운 열을 더한다. 결국 도시는 하나의 거대한 축열체(heat reservoir)처럼 작동한다.

김규랑 박사는 "열섬은 더 이상 여름철 폭염 현상으로만 볼 수 없다"며 "에너지 사용, 건물 설계, 바람길 확보가 함께 고려되는 '사계절형 도시기후 관리'로 접근해야 한다"고 강조했다.

도시의 열을 식히는 일은 이제 냉각 기술을 넘어, 기후적응과 에너지 효율을 동시에 설계하는 과학의 영역으로 옮겨가고 있다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.